熱門話題

#

Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭

#

有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測

#

Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

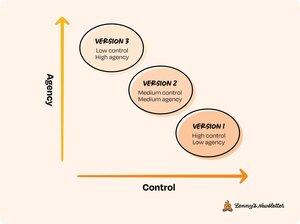

在傳統軟體開發中,您會根據功能深度或用戶需求為新產品規劃 v1、v2、v3。隨著 AI 系統的出現,視角發生了變化。

每個版本的定義是系統擁有多少自主權,以及您願意放棄多少控制權。

首先,識別一組高控制、低自主權的功能(如下圖中的版本 1)。

這些功能應該是小型的、可測試的,並且易於觀察。從這裡開始,考慮這些能力如何隨著時間的推移而演變,通過逐步增加自主權,一次一個版本。目標是將一個宏偉的最終狀態分解為您可以評估、迭代並從中構建的早期行為。

例如,如果您的最終目標是自動化公司客戶支持,那麼高控制的起步方式是將 v1(版本 1)簡單地定義為將工單路由到正確的部門,然後轉到 v2,系統建議可能的解決方案,只有在 v3 中才允許其自動解決並提供人工備份。

這裡還有幾個例子:

市場助理

v1:根據提示草擬電子郵件、廣告或社交文案

v2:構建多步驟活動並運行它們

v3:啟動、A/B 測試,並在各個渠道上自動優化活動

編碼助手

v1:建議內聯補全和模板代碼片段

v2:生成更大塊(如測試或重構)供人工審查

v3:自主應用範圍更改並打開拉取請求(PR)

如果您關注過 GitHub Copilot 或 Cursor 的演變,這正是他們使用的劇本。大多數用戶只看到當前版本,但底層系統是逐步攀升的。首先是補全,然後是塊,然後是 PR,每一步都是通過使用、反饋和迭代獲得的。

8月20日 00:21

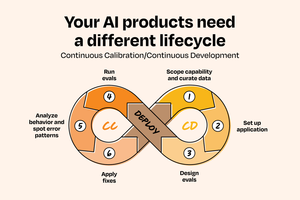

你不能像其他產品那樣構建AI產品。

AI產品本質上是非確定性的,你需要不斷地在自主性和控制之間進行權衡。

當團隊沒有意識到這些差異時,他們的產品會面臨意想不到的失敗,他們被困在調試大型複雜系統中,無法追蹤,而用戶對產品的信任也在悄然流失。

在看到這一模式在包括@OpenAI、@Google、@Amazon和@Databricks在內的50多個AI實施中反覆出現後,Aishwarya Naresh Reganti和Kiriti Badam開發了一個解決方案:持續校準/持續開發(CC/CD)框架。

這個名字是對持續集成/持續部署(CI/CD)的引用,但與其名字所指的不同,它是為行為非確定性且需要獲得自主性的系統而設計的。

這個框架向你展示如何:

- 從高控制、低自主性的特性開始

- 構建真正有效的評估系統

- 在不破壞用戶信任的情況下擴展AI產品

它旨在識別AI系統的獨特性,幫助你構建更有意圖、更穩定和更值得信賴的AI產品。

他們首次公開分享這一內容:

60.74K

熱門

排行

收藏